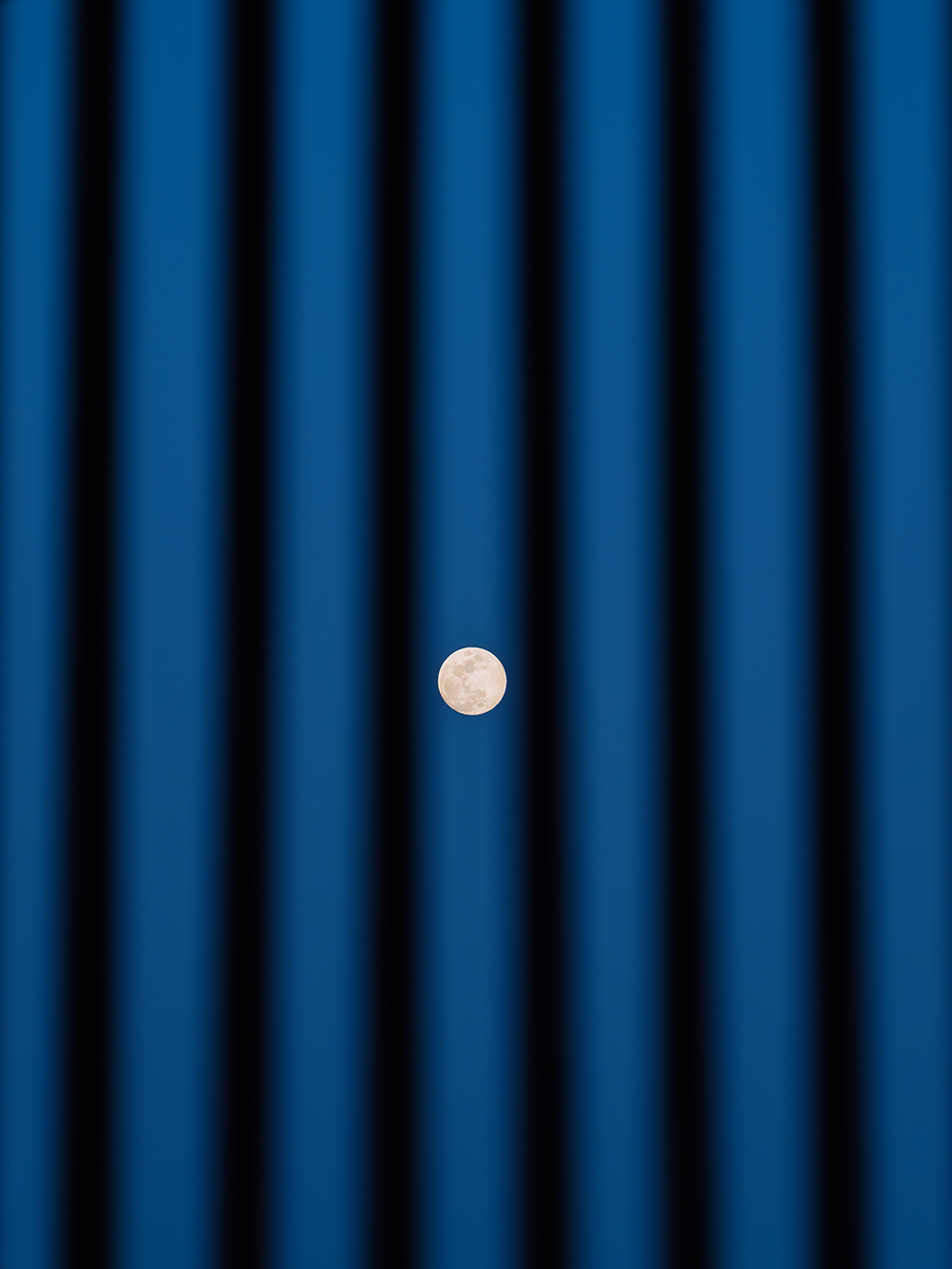

해가 지고 있었다. 붉고 탁했다. 달도 떠 있었지만 어둠을 밝히지 못했다. 빛보다는 존재 자체에 가까웠다. 세상은 이미 무너진 지 오래였다. 우리는, 나를 포함한 몇 사람은, 그 안을 걷고 있었다. 동지라고 불렀지만 서로를 존중하지는 않았다. 친애했고 동시에 경멸했다. 그 양가감정은 특별한 것도 아니었다. 어쩌면 그게 인간관계의 진짜 이름인지도 모른다. 우리는 멸망을 향해 걸음을 재촉했다. 이유는 없었다. 단지 그 길뿐이었기 때문에. 천길 낭떠러지라면 함께라서 견딜 수 있었을 것이다. 그러나 앞에 있는 것은 심연이었다. 바닥 없는. 그리고 불길이 꺼지지 않는 곳. 함께여도 두려운 종류의 미래. 돌아갈 수 없었고 멈출 수도 없었다. 나는 또 한 걸음을 내디뎠다. 쓴웃음이 나왔다. 그런 식으로 우리는 계속 살아갔다. 그때 문득 그런 생각이 들었다. 차라리 그대처럼 아무것도 보지 못했더라면.